Divertida-mente ou O lugar das Emoções

Admitimos com relativa facilidade que cada época tem sua própria visão de mundo ou de homem, com seus valores ídolos e demónios, contudo é menos claro que cada época tenha também sua visão do que vem a ser a alma, a mente ou a subjectividade.

Um dos problemas mais difíceis de resolver, quando se trata de psicopatologia é saber se o que Hipócrates chamava de melancolia (a bílias negra), é o mesmo que os medievais temiam pelo nome de acídia, este sentimento, perigosamente contagioso, de descrença e de suspensão da fé que assolava os mosteiros cristãos.

Seria a melancolia descrita no tratado de mais de mil páginas, publicado por Robert Burton, em 1621, a mesma doença que a melancolia apresentada por Cullen em 1785, como uma das quatro formas de doenças dos nervos?

Para o primeiro, a melancolia era um hábito e uma disposição, que incluía desde pena, carência e tristeza até sentimentos difusos de perigo, medo e luto, ocasionando uma perturbação geral da mente. Ela podia se mostrar como uma forma persistente de descontentamento ou ser acompanhada de pensamentos de angústia, vergonha de si e culpa.

Já para Cullen, este grande sistematizador da medicina a melancolia era um tipo de perturbação dos nervos sem febre, sem ataques de espasmos, sem perda de consciência ou fraqueza muscular.

Como saber se a loucura maníaco depressiva, descrita por Kraeplin em 1899, com alternância entre estados de exaltação maníaca e bruscas quedas na melancolia é de fato a redescrição do que Falret chamou de loucura circular em 1823?

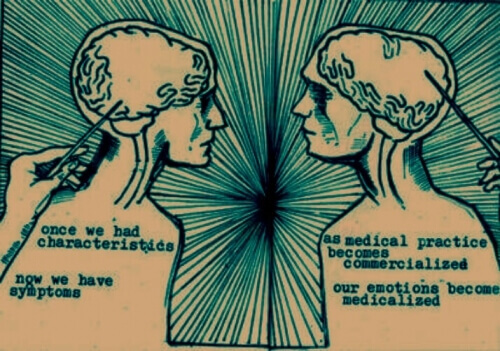

Quando vemos nossos pacientes às voltas com diagnósticos como depressão ou bipolaridade e percebemos quão convencionais são tais designações, penso que todo paciente deveria ser informado da historicidade de seu transtorno.

Não apenas porque isso faria perceber que há transtornos indexados no último verão – como o transtorno disfórico pré-menstrual, o luto patológico (se exceder 15 dias) ou o transtorno da explosividade intermitente –, mas porque isso revelaria como as nossas formas de sofrimento e de adoecimento estão profundamente conectadas com a maneira como entendemos o funcionamento da alma, da psique, da mente, da subjectividade ou da personalidade (seriam elas todas a mesma coisa?).

O filósofo americano Richard Rorty certa vez propôs um experimento curioso para verificar a consequência de nossas crenças sobre a mente em nossa experiência de mente ela mesma.* Ele imaginou uma civilização completamente semelhante à nossa, nela tudo teria corrido como se deu na Terra com excepção do conhecimento sobre neurologia e funcionamento do cérebro. Isso teria levado às pessoas deste planeta conjectural a substituírem a expressão de emoções incertas e indeterminadas, como alegria, ódio, ou tristeza por descrições perfeitamente precisas. Neste outro planeta ninguém diria “estou contente de te reencontrar”, mas algo do tipo “na sua presença meu neurônio T27 foi estimulado na frequência de 1.23 neurons”. A pergunta que Rorty levanta a partir disso é se de fato este outro mundo e seus habitantes, seriam iguais a nós, com uma vantagem, sua expressão de emoções seria dada sem ambiguidade e saberíamos exactamente que os outros sentem, objectivamente como nós e nós como eles.

Tal tipo de consideração, sobre a forma como sofremos e sobre a maneira como experimentamos emoções é o fulcro do novo filme da Pixar (agora comprada pela Disney), chamado no Brasil Divertida Mente (Inside Out, 2015).

O filme é inteligente e bem feito, com um roteiro mais complexo do que o habitual para o género. Ele narra as desventuras de uma menina de nove anos do ponto de vista do que acontece em seu cérebro. E o cérebro é composto por duas funções principais: as memórias, que são armazenadas, desfeitas ou qualificadas conforme as exigências de cada momento e as emoções, que estão na torre de comando, operando os movimentos, decisões e reacções.

Encontramos aqui as cinco das seis emoções básicas descritas por Darwin e redesenhas por Eckmann e Friessen nos anos 1980: alegria e tristeza, raiva e medo, além do nojo.

Quiçá esta tenha sido uma redução necessária para dar maior continuidade ao filme, mas salta aos olhos a exclusão de uma das emoções mais importantes para definir o ser humano como um ser orientado para a descoberta e a novidade, ou seja, a surpresa ou espanto.

Ao lado das memórias e das emoções existem os pequenos mundos que se organizam como plataformas semi-independentes, qual uma loja de departamentos: a família, a bobeira, o hóquei, a escola.

Esta anatomia da mente já é por si reveladora. Não se trata mais de um conflito entre sensibilidade e intelecto (nos moldes platônico-kantianos), ou entre senso e sensibilidade (como diria Jane Austen), ou entre inconsciente e consciência (como argumentou Freud), ou entre razão e emoção (como tantas vezes insistiu a psicologia popular).

Trata-se agora de um conflito entre duas emoções: a alegria e a tristeza, que inicialmente não se reconhecem como mutuamente necessárias.

Aqui o filme é didáctico acerca de nossa ideologia contemporânea. Assim como no século XVII Descartes ou Hume se perguntavam sobre a origem do erro ou sobre a origem do mal, agora nós nos perguntamos para que serve a tristeza mesmo?

De fato a alegria é o ponto de vista de onde o filme é contado, sendo as outras emoções, figurantes, um tanto caricatos, que não devem assumir o controle da situação, a ponto de por tudo a perder. É um filme sobre nossa época, e nela, sobre o cansaço de ser alegre. Um filme sobre o mal-estar com a felicidade.

Já há algum tempo a pergunta sobre o lugar dos afectos na política vem se tornando uma pergunta crucial. Definir que tipo de corporeidade queremos para a experiência política é, de certa maneira, sancionar um tipo de afecto como central, em torno do qual os outros se organizarão hierarquicamente, exactamente como em Divertida Mente. Políticas do medo ou da esperança concorrem contra políticas do desamparo e da indiferença, como discute Vladimir Safatle em seu novo livro O circuito dos afectos. O tipo de economia de afectos que reconhecemos em nossos modelos de mente determina modalidade de sofrimento que devemos reconhecer e quais poderão ser ignoradas.

É isso que está em jogo também no chamado “trabalho emocional” e em toda a retórica dos afectos no mundo do trabalho. Os afectos tornaram-se uma espécie de selo de qualidade que dão garantia de continuidade em um universo que opera apenas na presencialidade imediata dos sistemas de interesse. Em um mundo que deve se modificar segundo a plasticidade exigida pela efemeridade das montagens ou dos projectos que organizam a produção, sintomas são a persistência do afecto, assim como verdadeiros talentos vêm com a “certificação” dos afectos, assim como experiências autênticas são as que deixam afectos soldados com memórias.

É neste cenário que devemos receber um filme como este nos lembrando da epígrafe que o Marquês de Sade colocou em seu A filosofia na alcova. Segundo sua recomendação este será um “o livro que a mãe lerá para a sua filha”.

Divertida Mente nos ensina sobre o valor da tristeza, mas também ele quer ser uma espécie de manual de neurologia universal da mente governada por emoções. Ele nos convida a pensar nossas diferenças a partir desta gramática básica e universal das emoções, o que pode ser apenas a expressão muito local de uma geografia particular onde os conflitos estão dentro de nós, e a nós nos cumpre “administrá-los” de modo mais ou menos produtivo.

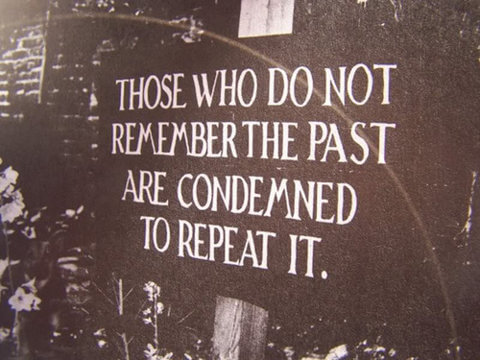

O filme teria sido muito mais divertido se em vez de todos nós nos identificarmos em torno das cinco emoções básicas, tivéssemos que lidar com compleições diferentes de geografias mentais distintas. Neste caso teríamos como resposta para a conjectura de Rorty que quando mudamos o vocabulário mudamos o mundo e, portanto, nem a melancolia de Hipócrates é a nossa contemporânea depressão e nem todos temos que sofrer, da mesma maneira, em um conflito entre alegria e tristeza.

Comentários recentes